Thiago Pacheco

Em “O Juiz” (2014), Robert Downey Jr. – que já havia interpretado o estagiário almofadinha de um criminalista aguerrido e cheio de ideais (“Justiça Cega”, 1989) – encarna um advogado bem sucedido chamado Hank Palmer. Especializado em defender clientes poderosos e culpados perante os tribunais de Chicago, Hank está com o casamento em frangalhos e descobre a traição da esposa poucos dias antes de sua mãe falecer. Originário de uma pequena cidade no interior de Indiana, ele parte para o funeral logo após confrontar amargamente a mulher a respeito de suas infidelidades.

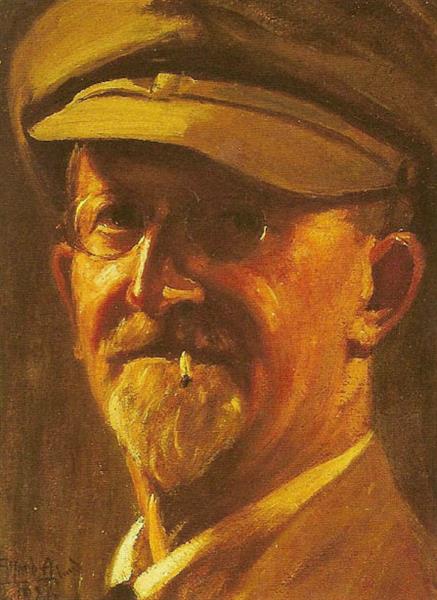

Chegando à pacata cidadezinha de sua infância, Hank aos poucos encontra os irmãos e colegas de escola, e entra em uma jornada nostálgica para aliviar as dores da perda – quando então descobrimos que o advogado é filho do juiz criminal daquela comarca de Carlinville, o durão Joseph Palmer (interpretado magnificamente por Robert Duvall). Um magistrado “moralizador” à moda antiga, Joseph preside as sessões no pequeno fórum local com rigor paternalista e grande experiência. A relação entre ele e Hank, que é filho “do meio”, é estremecida e distante, desde que ele foi exemplarmente punido pelo pai por uma irresponsabilidade em sua adolescência – mas Hank não consegue deixar de admirar Joseph enquanto o observa trabalhar.

Percebendo o declínio físico causado ao pai pela idade e pelas vicissitudes da vida, especialmente a recente viuvez, Hank nota que o velho Cadillac do juiz apresenta sinais de uma recente colisão. Ele pergunta o que aconteceu, mas Joseph afirma não se lembrar de ter batido o carro. Hank imagina que o pai, alcoólatra em remissão, pode ter voltado a beber – e, ainda magoado pelo castigo sofrido na juventude, se despede jurando nunca mais voltar a Carlinville. Antes que ele embarque de volta para Chicago, no entanto, seu irmão mais velho, Glen (Vincent D’onofrio), consegue avisá-lo: Joseph foi indiciado como suspeito de atropelar e matar um jovem – pior, um jovem que ele havia, no passado, julgado.

É então que tudo muda: Hank vai lançar mão de sua expertise em casos difíceis para defender o pai – e o julgamento do juiz é muito mais que a decisão de um caso criminal, se tornando uma emocionante jornada de redenção, um reencontro de vocações e o renascimento do amor do filho pelo seu pai.